Нина Адольфовна Азолина (21 января 1926 — 5 сентября 1943, Полоцк, Витебская область БССР, СССР) — член подпольной организации Юные мстители в годы Великой Отечественной Войны.

По заданию Сиротинского подпольного райкома КП(б) Белоруссии работала переписчицей в комендатуре. Имея доступ к некоторым секретным документам, передавала партизанам важные сведения и бланки документов.

Летом 1943 года получила задание взорвать водокачку на железнодорожной станции Оболь Витебской области. 1 августа 1943 года Нина Азолина проникла на охраняемую территорию водокачки и бросила на кучу угля у котельной мину. 3 августа, через сутки после минирования, произошёл взрыв, в результате которого водокачка была полностью разрушена. На этой водокачке работал её отец, которого она предупредила перед диверсией, чтобы он не выходил на работу. Из-за разрушения водокачки на станции сразу же скопилось 11 составов. Восстановление водокачки заняло 2 недели.

В августе 1943 года Нина Азолина совместно с Зиной Лузгиной, Фрузой Зеньковой и Владимиром Езовитовым участвовала в подрыве льнозавода и электростанции.26 августа (28 августа) 1943 года была схвачена гестапо совместно с другими подпольщиками. После пыток в Шумилино и Полоцке 5 октября 1943 года расстреляна в деревне Боровуха Витебской области.

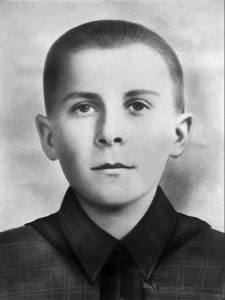

Родился в 1932 году в деревне Байки (ныне территория республики Беларусь) в многодетной семье: у Тихона было две сестры и три брата.

Родился в 1932 году в деревне Байки (ныне территория республики Беларусь) в многодетной семье: у Тихона было две сестры и три брата.

После того, как немцы захватили упомянутый населенный пункт, сам Тихон, а также его родители, Максим Иванович и Дарья Ивановна, братья и сестры вступили в партизанский отряд имени С. М. Кирова.

Тихон стал связным, как и его мать и сестры. Однако передачей сведений от жителей деревни партизанам деятельность Тихона Барана не ограничивалась. Как утверждает Владимир Верхняцкий на страницах своей книги «Мужество не имеет возраста. Юные защитники Отечества 1941-1945 годы», в течение двух лет Тихон Баран принимал активное участие в работе тайной типографии, которая находилась в землянке, выкопанной главой семейства, Максимом Ивановичем, возле хаты под старой яблоней.

Эта типография, печатавшая антифашистские листовки, служила и штабом для руководителей партизанского движения Белоруссии. Однако подпольное противостояние продлилось недолго. Если верить Константину Залесскому, автору энциклопедии «Великая Отечественная война», в апреле 1943 года, из-за доноса, Тихон Баран, его мать и сестры были разоблачены и арестованы гитлеровцами. Дарью Ивановну Баран немцы отправили в концентрационный лагерь в Германию. А ее сына и дочерей, которые, как думали фашисты, никакой опасности для них не представляли, отпустили.

После этого борьба против захватчиков продолжилась с удвоенной силой: партизаны взрывали вражеские склады, устраивали засады, атаковали немецкие части. В общем всячески выживали противника с территории. В конце концов гитлеровцы пришли к выводу, что такое сопротивление могут оказывать только одновременно все жители Байков, и решили «воздать по заслугам» всем.

В ночь на 22 января 1944 года в деревню пожаловал отряд карателей. Нацисты и полицаи окружили всю деревню, согнали местных жителей за околицу деревни и заставили копать яму. После этого немцы сожгли все дома в деревне, а жителей начали расстреливать, среди которых оказались и сестры Тихона. Из 957 жителей деревни в живых остался только Тихон, который собственными глазами наблюдал за расправой: его единственного фашисты оставили в живых для того, чтобы найти дорогу к партизанскому лагерю, в котором в тот момент находились отец и братья Тихона.

Тихон Баран единственный согласился провести фашистов в партизанский лагерь, если его оставят в живых. На радостях гитлеровцы даже посулили мальчику проживание и учебу в Германии.

Тихон, будучи связным, знал многие тайные тропки в лесу, о которых фашисты даже не догадывались. По одной из них Баран и отправился впереди вражеского отряда. Однако, Тихон привел неприятеля не к лагерю, а прямиком в непроходимые болота, за что впоследствии он и получил прозвище «белорусский Сусанин».

К сожалению, Тихон Баран повторил судьбу исторического персонажа. Один из офицеров, поняв, что он и его сослуживцы оказались в западне, убил Тихона. Но это не помогло: немецкий отряд сгинул на болотах в полном составе — сгинуло более 200 солдат и полицаев.

Выбраться из трясины удалось только одному немцу, который, оказавшись в плену, и рассказал о подвиге белорусского школьника. В его дневнике партизаны нашли запись следующего содержания: «Мы никогда не победим русских, потому что дети у них сражаются, как герои». Благодаря этому выжившему немцу о Тихоне Баране знают и помнят его подвиг до сих пор.

Николай Васильевич Гойшик (17.01.1927–24.04.1944) – участник партизанского движении на территории Полесской области. Разведчик отряда А. Г. Волкова, подрывнико78-го диверсионного отряда 125-й Копаткевичской партизанской бригады.

Николай Васильевич Гойшик (17.01.1927–24.04.1944) – участник партизанского движении на территории Полесской области. Разведчик отряда А. Г. Волкова, подрывнико78-го диверсионного отряда 125-й Копаткевичской партизанской бригады.

Этот светловолосый паренек ничем не выделялся среди своих сверстников. Коля вместе с ребятишками бегал в Яблонковскую начальную школу, с друзьями играл, смеялся, радуясь своему детству. В школе он первым из ребят вступил в пионеры, мечтал стать в будущем исследователем тайн природы. Но мечтам паренька не суждено было сбыться. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На территории района стали образовываться первые партизанские отряды. Один из отрядов появился недалеко от деревни Корочин. Его командиром стал 21-летний молодой лейтенант Алексей Чертков, вместе с товарищами попавший в окружение. Отряд А.П. Черткова объединился с группой патриотов из деревни Ходоки под командованием Н.Х. Колтуна. Отряду присвоили номер 112, так как он был сформирован на 112-й день войны. Именно с этим отрядом была связана семья Гойшиков. 13-летний Коля, отец Василий Демьянович, мама Ольга Андреевна, сестра Нина – все работали в подполье, были разведчиками, связными. Отец Коли не раз ходил в разведку, собирал необходимые для партизан данные, передавал оружие и боеприпасы. Очень часто туда, где нельзя было незаметно пройти взрослому, Василий Демьянович и Ольга Андреевна посылали Колю. Под видом пастушка, ищущего корову, одетый в рваную одежду, с пастушьей сумкой через плечо, Коля приносил ценные сведения о численности немцев в гарнизонах, о наличии техники, собирал оружие и боеприпасы, распространял листовки.

Однажды, выполняя задание партизан, отец Коли Гойшика по доносу предателя попал в руки фашистов. Гестаповцы долго пытали его, но коммунист не выдал товарищей по борьбе. Ничего не добившись, фашисты расстреляли его. Над семьей нависла угроза расправы, и Ольга Андреевна с дочерью и сыном ушла в лес. Коле шел тогда 15-й год. Юному партизану не давала покоя мысль о том, как отомстить захватчикам за смерть отца. Мальчик активно включился в партизанскую жизнь, мечтая попасть в комсомольскую диверсионную группу.

Открытого, веселого, подвижного паренька очень любили в отряде. Обладая цепкой памятью, Николай приносил из разведки ценные сведения, за которые не раз получал благодарности от командования.

В апреле 1943 года Колю принимали в комсомол. На собрании он выступил с просьбой зачислить его в комсомольскую диверсионную группу Мити Шмуратко, в которой воевал его лучший друг Алексей Савощик (в отряде все звали его Леней). Командование отряда удовлетворило просьбу юного партизана. Группа Шмуратко уже имела серьезный опыт диверсионной борьбы.

Вскоре была проведена первая боевая операция с участием Коли. На участке между Пинском и Городищем был подорван эшелон с боевой техникой. Во многих боевых операциях участвовал Николай Гойшик. Накануне 26-й годовщины Октября на заложенной им мине был подорван немецкий эшелон между Пинском и Кобрином. Храбро дрался он на шоссе Береза – Бронная Гора, где партизаны разбили 19 автомашин оккупантов. Вместе с Алексеем Плаксиным Коля взял в плен фашистского пулеметчика во время засады на дороге Пески – Береза.

На 24 апреля 1944 года готовилась комсомольская конференция партизанской бригады имени Дзержинского. А вечером 23 апреля стало известно, что в 3 часа ночи через станцию Ивацевичи должен пройти поезд с танками, снарядами и солдатами в направлении Минска. Нужно было во чтобы то ни стало не пропустить этот эшелон. Николай стал проситься на задание. Он очень хотел сделать подарок конференции. На счету комсомольца – семь взорванных эшелонов, им уничтожены десятки фашистов. Командир принял решение отправить на задание вместе с Колей его лучшего друга Алексея Савощика, с которым они участвовали во многих боевых операциях.

…До прихода поезда оставалось полчаса, и фашисты тщательно следили за путями. Ребята, выбрав удобный момент, подползли к последним кустам. Дальше – открытое место. Ракеты одна за другой взлетали над железной дорогой. Было видно, как по насыпи ходят немецкие патрули. И уже слышен стук и пыхтение паровоза. Николай подполз к железнодорожному полотну, попросив Леонида прикрыть его. В это время на путях показался немецкий патруль. Подрывник замер. Фашисты, ничего не заметив, прошли мимо него. Коля молниеносно бросился к рельсам. Быстро работают руки, мина установлена. Теперь без промедления назад. Но поезд совсем близко. От страшного взрыва задрожала земля. Паровоз полетел под откос. На него с треском и скрежетом поползли вагоны. В них нашли смерть многие десятки захватчиков, уничтожена боевая техника врага. Почти на двое суток вышла со строя железка. Коля был смертельно ранен. Ценой своей жизни юный мститель преградил путь еще одному эшелону врага…

Приказом начальника Белорусского штаба партизанского движения от 27 апреля 1945 года за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, Н.В. Гойшик награжден медалью «Партизану Отечественной войны 1-й степени» (посмертно). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 года за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, Н.В. Гойшик награжден Орденом «Отечественной войны 1-й степени» (посмертно). В 2005 году Академией Проблем Безопасности, обороны и правопорядка Н.В. Гойшик награжден Орденом «Святого князя Александра Невского 1-й степени» (посмертно). Награждение проходило в Москве в зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил у священного Знамени.

Свято чтут память своего земляка, юного героя-партизана жители Ивацевиччины. Недалеко от того места, где совершил свой подвиг Николай Гойшик, между Ивацевичами и деревней Михновичи, установлен памятник. Похоронен Коля в братской могиле советских воинов и партизан в сквере у кинотеатра «Партизан» города Ивацевичи. Именем героя названа улица в райцентре.

Лидия Владимировна Демеш (1930 или 1931 — август 1943) — белорусская партизанка, казнённая немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны.

Лидия Владимировна Демеш (1930 или 1931 — август 1943) — белорусская партизанка, казнённая немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны.

Белорусский город Орша немцы заняли 14 июля 1941 года. Среди тех, кто не успел эвакуироваться, была и местная жительница Ефросинья Демеш с двумя дочерями-школьницами и малолетним сыном. Сразу же после начала оккупации 16-летняя Ольга Демеш организовала подпольную организацию и вместе с другими пионерами писала на стенах по ночам «Смерть Гитлеру». Летом 1942 года Ольга, достав пистолет Парабеллум, присоединилась к 15-му отряду партизанской бригады «Чекист», действовавшей в Рацевском лесу.

Орша была важнейшим транспортным узлом, поэтому здесь развернулась «рельсовая война». Согласно партизанской справке, Ольга Демеш пустила под откос 7 вражеских эшелонов и убила 24 гитлеровца. За голову партизанки немцы обещали награду в 10 тысяч марок, а также дом, землю и скот. Находясь в отряде, Ольга поддерживала связь с младшей сестрой, остававшейся дома с матерью. Со временем у Лидии тоже созрело желание бороться против оккупантов.

Лидии Демеш лесные бойцы дали прозвище «птенчик». Хрупкая маленькая девочка служила проводником для партизан во время их визитов в Оршу. Как рассказывала разведчица Валентина Реутова, Лидия была «умной и сообразительной» и в силу возраста не вызывала подозрений у немцев. Кроме того, фашисты боялись лишний раз к ней подходить – мать коротко остригла школьницу, чтобы оккупанты думали, что она переболела тифом. Девочка приходила на железную дорогу, чтобы выяснить расположение поездов и их количество. «Лида часто брала корзину или сумку и уходила на железнодорожные пути собирать уголь и, если ее останавливали часовые, она объясняла, что собирает уголь, чтобы отапливать комнату, в которой живут немцы. Таким образом она пробиралась туда, куда ей нужно было», – вспоминал младший брат героини Борис Демеш. В «рельсовой войне» девочка участвовала не только как разведчик. Сестра Ольга передала ей взрывчатку, которую Лида прятала среди груды битых кирпичей в сарае. В паре с Валентиной Реутовой однажды она заложила под цистерну мину с часовым механизмом. Эта диверсия парализовала работу железной дороги на 4 часа.

Между тем, связь Демеш-младшей с партизанкой Ольгой не была тайной для немцев. До поры до времени гестаповцы не трогали Лидию, надеясь, что через неё удастся выйти на старшую сестру. Так продолжалось до августа 1943 года. Однажды Ольга, встретившись с Лидией, передала ей записку, предназначавшуюся матери одного из членов партизанского отряда. До наступления комендантского часа Ольга успела вернуться в отряд. А Лидия, отправившаяся выполнять задание сестры, попалась в руки немецкой службы безопасности. Обнаруженная при ней бумага была неопровержимой уликой. Есть версия, что немцы заранее знали о том, куда пойдёт Лидия, а сама история с запиской – дело рук провокатора. Согласно тексту немецкого отчёта, «русская Лидия Демеш обвинялась в оказании помощи партизанам». «В процессе работы выяснилось, что она постоянно поддерживала связь со своей сестрой Олей, которая год как находится в партизанском отряде, – говорилось в документе. – Лида была арестована. Ее мать арестовать не удалось, она сбежала в отряд». Немцы пытали школьницу, пытаясь добиться сведений о местонахождении партизан. Ей обожгли лицо папиросой, переломили позвоночник и под конец расстреляли. Складывается впечатление, что, издеваясь над ребёнком, оккупанты таким образом мстили её «неуловимой» старшей сестре. Чуть позже была схвачена и расстреляна Ефросинья Демеш. Ольге и Борису дожить удалось дожить до Победы. Лидия Демеш не получила звезды Героя Советского Союза, но она упоминалась в числе самых известных детей-героев в СССР. В 1970-х годах именем юной партизанки назвали грузовой теплоход, совершавший рейсы в Тихом океане.

Ариадна Ивановна Казей (23 декабря 1925 года — 15 апреля 2008 года) — белорусская советская партизанка и заслуженная труженица, Герой Социалистического Труда, заслуженная учительница БССР. Родная сестра Героя Советского Союза Марата Казея.

Ариадна Ивановна Казей (23 декабря 1925 года — 15 апреля 2008 года) — белорусская советская партизанка и заслуженная труженица, Герой Социалистического Труда, заслуженная учительница БССР. Родная сестра Героя Советского Союза Марата Казея.

Родилась 23 декабря 1925 года в деревне Станьково, ныне Дзержинского района Минской области в крестьянской семье.

После смерти матери Ариадна с младшим братом Маратом ушли в партизанский отряд им. 25-летия Октября (ноябрь 1942).

Когда партизанский отряд выходил из окружения, Ариадна Казей отморозила ноги. Началась гангрена и партизанский врач, в условиях блокады, без наркоза, прямо на санях ампутировал ей обе ноги.

Долго лечилась на Большой земле, куда была отправлена самолётом. В дальнейшем закончила педагогический институт, стала заслуженной учительницей БССР, Героем Социалистического труда, депутатом Верховного Совета, членом ревизионной комиссии ЦК Компартии Белоруссии.

Сестра Героя Советского Союза Марата Казея.

Умерла в апреле 2008 года в возрасте 82-х лет, похоронена на Северном кладбище Минска.

Марат Иванович Казей (10 октября 1929 года — 11 мая 1944 года) — советский белорусский пионер-герой, юный красный партизан-разведчик, Герой Советского Союза (посмертно).

Марат Иванович Казей (10 октября 1929 года — 11 мая 1944 года) — советский белорусский пионер-герой, юный красный партизан-разведчик, Герой Советского Союза (посмертно).

Марат Казей родился в 1929 году, в белорусской деревне Станьково. Беззаботное детство прекратилось в 1935 году, когда его родители, коммунисты были репрессированы: отец вместе со своими братьями был осужден за вредительство и скончался в ссылке на Дальнем Востоке, мать Марата была арестована за пособничество, однако перед началом войны ее отпустили. Семейная трагедия не сломила дух матери Марата, во время оккупации Анна Казей, как коммунистка, будто пытаясь загладить свою вину, начала сотрудничать с минским подпольем. Однако, в скором времени вся подпольная сеть была раскрыта, Анну Казей схватили каратели и после пыток повесили.

Гибель матери заставила Марата мстить. Вместе со своей сестрой Ариадной он ушел к партизанам. От прежнего милого мальчика не осталось и следа, Марат стал диверсантом: он пускал под откос вражеские составы, транспортные эшелоны и убивал офицеров. В 1943 году, Марат Казей совершил свой первый подвиг: у деревни Румок, партизанский отряд попал в «клещи» карателей, в результате сопротивления, юный партизан гранатами прорвал ряды противника, и смог подать сигнал помощи соседним отрядам. За проявленное мужество четырнадцатилетний Марат Казей был награжден медалью «За отвагу». Зима 1943 года оказалась тяжелым испытанием для партизан , многочисленные облавы вынуждали отряды менять свои расположения. В одном из подобных переходов очень сильно пострадала сестра Марата. Ариадна, получила сильнейшее обморожение ног, из за отсутствия медицинской помощи ступни пришлось ампутировать. Самолетом, она была направлена на «большую землю», Марату предложили улететь вместе с сестрой, однако, ранение сестры лишь «подлило масло» в огонь. Марат отказался улетать и продолжил воевать с фашистами, за свою мать и сестру В начале 1944 года Марат Казей стал разведчиком штаба партизанской бригады имени Рокоссовского. Отныне боевых задач становится все больше- намечалось большое наступление советских войск. Марат продолжает сражаться с фашистами. Его диверсии проходят успешно, а захваченная информация ложится в основу дальнейших операций. Например, по полученным данным от Марата, партизанами была разработана и реализована операция по нападению на немецкий гарнизон в Дзержинске.

Летом 1944 года Белоруссия была освобождена от немецких захватчиков, к сожалению четырнадцатилетний Марат Казей не дожил до освобождения родного края. Одиннадцатого мая 1944 года Марат Казей вместе попал в засаду. В деревне Хоромицкие разведгруппе, в которой был Марат, предстояла встреча со связным. Буквально перед самой встречей партизаны услышали выстрелы- деревня была окружена немцами. Командир группы и большая часть партизан погибли сразу. Юный партизан несмотря на численное превосходство врага продолжил держать оборону. Марат сражался до последнего патрона, после сухого щелчка затвора в ход идут гранаты, последнюю из них он приберег для себя, подпустив немцев ближе он подрывает себя вместе с врагом. В 1965 году, через 21 год после гибели, Марату Казею было присвоено звание Героя Советского Сюза. Юный герой-партизан был похоронен в своей родной деревне. Сестра Марата- Ариадна Казей пережила войну, была заслуженной учительницей Белорусской ССР и депутатом Верховного Совета. В 1968 году героине-партизанке было присвоено звание Герой Социалистического Труда.

Пётр Сергеевич Клыпа (1926—1983) — активный участник обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, после войны ставший уголовным преступником. Обвинялся в ряде преступлений, связанных со спекуляцией и бандитизмом.

Пётр Сергеевич Клыпа (1926—1983) — активный участник обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, после войны ставший уголовным преступником. Обвинялся в ряде преступлений, связанных со спекуляцией и бандитизмом.

Четырнадцатилетний подросток Петр Клыпа был одним из немногих оставшихся в живых защитников Брестской крепости. После войны юный герой Великой Отечественной связался с преступниками и был приговорен к 25 годам лагерей за бандитизм. Лишь ходатайства писателя Сергея Смирнова, автора книги «Брестская крепость» (1954 г.), где подробно описана биография Петра Сергеевича Клыпы, помогли ему освободиться после 5 лет отсидки.

Юный помощник брестских защитников

Петр Клыпа с 11 лет после смерти отца воспитывался братом Николаем, служившим в 333-м стрелковом полку командиром взвода. Петя был трубачом музвзвода полка, который дислоцировался в Брестской крепости. В первое утро Великой Отечественной войны крепость подверглась массированной атаке гитлеровцев. Петю Клыпу контузило, но мальчик вместе с остальными выжившими военнослужащими встал на защиту цитадели. Клыпа и другие подростки разведывали огневые точки противника, выполняли обязанности связных, отыскивали разрушенные склады боеприпасов, оружия и медикаментов, добывали продукты. Петр не раз пробирался к реке Буг за водой. В начале июля оставшиеся в живых защитники Брестской крепости попытались вырваться из окружения, но удача улыбнулась немногим, среди них оказался и Петр Клыпа. Однако подросток и еще несколько окруженцев вскоре попали в плен к немцам.

Батрак у немцев

Петру с товарищами удалось бежать из лагеря одного из польских городов. Они добрались до Бреста и остались там до осени 1941-го. Потом решили идти к своим боевым частям. Однако во время многокилометрового перехода по оккупированной гитлеровцами территории Клыпа и его товарищ Володя Казьмин вновь были схвачены, на этот раз полицаями. Их отправили с партией советской молодежи на принудительные работы в Германию.

До победного 1945-го Клыпа батрачил на эльзасского зажиточного крестьянина Коцеля Фридриха. Когда деревню Гогенбах, где работал Петр, освободили американские войска, союзники, по его словам, предложили ему перебраться в Америку. На это 18-летний парень не согласился.

Надежда Александровна Кравцова (Надя Богданова, Кравцова — в замужестве; 28 декабря 1931 — 21 августа 1991) — советский пионер-герой. Самый юный пионер-герой в СССР. В возрасте 9 лет стала разведчицей в партизанском отряде. Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени». Занесена в книгу почёта Белорусской республиканской пионерской организации имени Ленина.

Надежда Александровна Кравцова (Надя Богданова, Кравцова — в замужестве; 28 декабря 1931 — 21 августа 1991) — советский пионер-герой. Самый юный пионер-герой в СССР. В возрасте 9 лет стала разведчицей в партизанском отряде. Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени». Занесена в книгу почёта Белорусской республиканской пионерской организации имени Ленина.

О том, что довелось пережить Надежде Богдановой во время Великой Отечественной войны, стало известно лишь в начале 1960-х годов. Именно тогда бывший партизан Феропонт Снесаренко в одной из радиопередач упомянул школьницу Надю Богданову. По словам Слесаренко, девочка спасла ему жизнь, да и сама как минимум дважды была приговорена гитлеровцами к смерти. Побег на фронт Надежда Александровна Богданова появилась на свет в декабре 1931 года. О том, кем были родители юной партизанки, источники умалчивают: до войны девочка росла и воспитывалась в детском доме белорусского города Могилева. После нападения на Советский Союз гитлеровской Германии, детский дом был эвакуирован в Киргизскую ССР. Однако, как утверждает Александр Бондаренко, автор издания «Юные герои Отечества», до пункта назначения 9-летняя Надя так и не доехала: она вместе с несколькими товарищами украдкой сошла с поезда в Витебске. Дети мечтали отправиться на фронт, но судьба свела их с белорусскими партизанами. Так Богданова оказалась в партизанском отряде, входившем в состав 2-й Белорусской партизанской бригады. Руководил отрядом Иван Дьячков, которого маленькие сослуживцы называли просто «дядей Ваней». Немцы и подумать не могли о том, что Надя, которая, притворяясь обычной попрошайкой, изо дня в день слонялась по оккупированному Витебску, запоминала расположение вражеских войск и передавала эту информацию партизанам.

В начале ноября 1941 года Надя Богданова и ее друг Ваня Звонцов получили новое задание. К очередной годовщине революции они должны были установить в Витебске три красных знамени. Операция прошла гладко: алые знамена в назначенный срок появились на железнодорожном вокзале, на зданиях ремесленного училища и местной фабрики. Однако на обратном пути детей схватили гитлеровцы. Звонцова расстреляли, а Надя от страха потеряла сознание и сама упала в выкопанную могилу. Очнувшись, девочка выбралась из-под груды тел и вернулась в партизанский отряд. Этот случай стал первым в биографии Надежды Богдановой, когда она чудом избежала гибели. Как пишет Андрей Григорьев в своей книге «Дети-Герои Великой Победы», зимой 1943 года юная партизанка вновь оказалась в руках немцев. Тогда Надя участвовала в подрыве моста. Схватившие девочку оккупанты обнаружили в ее рюкзаке остатки взрывчатки. Богданову пытали несколько часов, после чего выбросили на улицу. Гитлеровцы были уверены в том, что щуплая диверсантка не выживет. Но Надя снова выжила.

Правда, вследствие истязаний Надежда Богданова практически ослепла. Прекрасно понимая, что в таком состоянии она будет лишь обузой в партизанском отряде «дяди Вани», Надя осталась в деревне. Как указано в издании «Гордость Советской Белоруссии» из серии «Славные имена Белой Руси», после победы Богданова обосновалась в Витебске, устроилась на завод и даже перенесла операцию по восстановлению зрения. Возможность видеть Надежде Александровне вернул в 1948 году знаменитый академик Филатов. Несмотря на пережитые Богдановой страдания, долгое время она не распространялась о своем партизанском прошлом: просто не считала, что ее детство заслуживает какого-то особенного внимания.

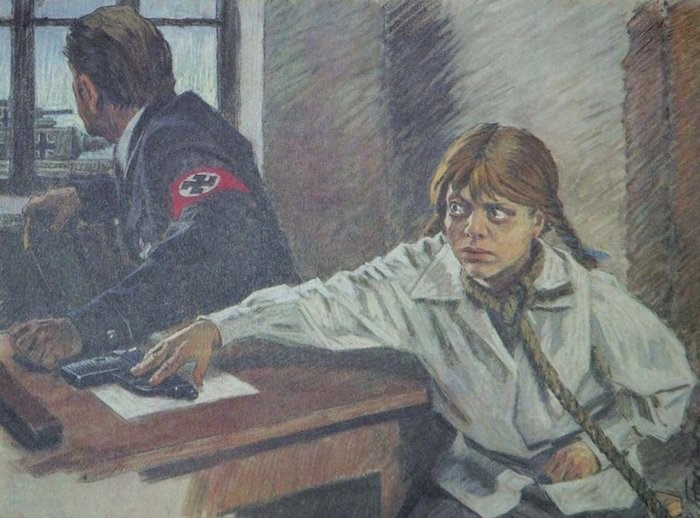

Зинаида Мартыновна Портнова (20 февраля 1926 — 10 января 1944) — Герой Советского Союза (1958), пионер-герой. Советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белорусской ССР.

Зинаида Мартыновна Портнова (20 февраля 1926 — 10 января 1944) — Герой Советского Союза (1958), пионер-герой. Советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белорусской ССР.

В Белоруссию Зина и ее младшая сестренка Галя приехали из Ленинграда в июне 1941 года. Их бабушка жила в деревне Зуя возле Оболи, и дочки рабочего Кировского завода М. Н. Портнова должны были провести у нее каникулы. Зина тогда училась в седьмом классе, а Галя только-только пошла в школу.

Так девочки оказались на оккупированной территории.

В 1942 году сестры Портновы стали членами организации «Юные мстители». В основном в нее входили ученики Обольской средней школы, которыми руководила двадцатилетняя Ефросинья Зенькова. Зина скоро заслужила доверие товарищей и ее включили в состав руководящего комитета организации. Галю назначили связной.

Деятельность «Юных мстителей» была не менее яркой и эффективной, чем деятельность краснодонской организации «Молодая гвардия». Просто юным белорусам повезло немного меньше, чем их украинским товарищам по борьбе, и об их подвиге не узнал писатель, такой же талантливый и известный, как Фадеев. Но это не значит, что сражались с врагом юные партизаны из Белоруссии менее храбро, чем украинские герои.

К числу самых значительных диверсий «Юных мстителей» следует отнести и «угощение», которое Зина Портнова организовала для немцев.

Зину устроили на работу в столовую для курсантов. Поначалу ее и близко не подпускали к кухонным плитам, где готовилась пища, Зина мыла полы, выносила помои и выполняла другую грязную работу. Потом заболела посудомойка. Зина, которая к тому времени уже достаточно примелькалась на кухне, была допущена до мытья котлов и тарелок.

И вот настал день, когда Зина смогла улучить момент и высыпать в кастрюлю с супом огромную дозу крысиного яда. Спустя два дня на местном кладбище похоронили почти сто немцев – отборных бойцов, из числа самых лучших офицеров.

Следствие началось, как только обнаружилось массовое недомогание немцев после обеда в столовой, и врач поставил диагноз «отравление». Главный повар, напуганный масштабами диверсии, и отлично понимая, что будет, если обнаружится его недосмотр, клялся и божился, что и близко не допускал никого из местных к кастрюлям. Однако, для проверки, новой посудомойке велели съесть супа. Зина, не моргнув глазом, зачерпнула ложку и проглотила, затем еще и еще раз.

До дома она добралась уже как в тумане, борясь с приступами боли в животе и с дурнотой. Бабушка бросилась отпаивать внучку молочной сывороткой и отварами трав. Это, а еще крепкое здоровье и тот факт, что съела она все же не целую тарелку, спасло Зину. Девушка выжила.

У партизан

Несмотря на то, что на сей раз прямое подозрение на Зину не пало, в отряде «Юные мстители» все же решили, что ей и Гале нужно уходить к партизанам. Так Зина стала бойцом партизанского отряда имени Ворошилова. Ее назначили в разведку, а Галю определили помогать в медсанбат. С августа до глубокой осени 1943 года Зина Портнова выполняла задания командования отряда, всякий раз благополучно возвращаясь с самых сложных заданий. Но ближе к зиме в Оболи были расстреляны несколько ребят из числа «Юных мстителей». Было ясно, что в поселке объявился предатель. Командир партизанского отряда поручил Зине установить связь с теми, кто остался в живых. Она выполнила задание, но возвращаясь назад, натолкнулась на засаду.

Ее схватили и отправили в Оболь, где девушкой занялось гестапо. О диверсии в столовой не забыли, и Зина числилась главной подозреваемой.

Во время допроса гестаповец положил на стол пистолет, видимо, для устрашения девчонки. Когда он отвлекся на шум во дворе, Зина схватила пистолет и застрелила следователя. На выстрелы вбежали два немца, которых партизанка тоже уложила на месте. Зина выскочила из здания и со всех ног бросилась к реке, надеясь переплыть ее и убежать в лес, к партизанам. Однако, немцы ранили ее в ногу автоматной очередью. Попытка бегства не удалась, Зине выстрелили в ногу. А когда она попыталась застрелить себя последним патроном, пистолет дал осечку.

Зина Портнова до своей казни прошла все круги ада. Пытали её зверски: выкололи глаза, искалечили, изощрялись в попытках причинить побольше мучений, загоняя иголки под ногти и прижигая кожу раскалённым железом. Зина стойко всё переносила и не дала никаких показаний. Ожидая смерти как избавления, после одного из допросов она вырвалась из рук конвоиров и бросилась под грузовик. Но её вытащили и опять бросили в камеру.

В январе 1944 года искалеченную, слепую и абсолютно седую 17-тилетнюю девушку повели на казнь. Её расстреляли на площади вместе с другими приговорёнными. Лишь спустя почти 15 лет мир узнал о подвиге молодых подпольщиков. Самой юной из них, Зине Портновой, в 1958 году присвоили звание Героя Советского Союза и орден Ленина.

Виктор Васильевич Ситница (1927—1944) — партизан, разведчик, участник партизанского движения на территории Полесской области в годы Великой Отечественной войны.

Виктор Васильевич Ситница (1927—1944) — партизан, разведчик, участник партизанского движения на территории Полесской области в годы Великой Отечественной войны.

Родился в д. Куритичи Петриковского р-на Гомельской обл. Член ВЛКСМ. До войны учился в школе. С июля 1942 в партизанах: разведчик отряда А. Г. Волкова, с августа 1943 подрывник 78-го диверсионного отряда 125-й Копаткевичской партизанской бригады. Пустил под откос 9 вражеских эшелонов с живой силой и боевой техникой.

Герой Советского Союза Г. А. Токуев вспоминал о нём: «Я хорошо знал Витю Ситницу. Он долгое время был в диверсионно-подрывном отряде, которым я командо¬вал. Витя был смелым, сообразительным. В трудные моменты он находил выход – делал так, как подсказывали его комсомольское сердце, совесть. Скромный и очень добросовестный, он горячо любил Родину и, несмотря ни на какие трудности и постоянную опасность, сражался за её освобождение от гитлеровских оккупантов».

Узнав, что тяжело заболела его мать, Витя с разрешения командира пошёл её проведать. Наткнувшись в деревне на гитлеровцев, вступил с ними в бой. Раненный, попал в плен. Несмотря на пытки, мужественно отверг требование врагов указать путь к партизанскому отряду: «Наш партизанский отряд находится там, куда вам, гадам, дорога закрыта. Вы спрашиваете, сколько нас. Наг столько, что хватит, чтоб прикончить каждого из вас».

Расстрелян фашистами. Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

Имя В. В. Ситницы присвоено средней школе на его родине – в д. Куритичи Петриковского р-на, а также пионерским дружине и отряду этой школы.

В 1971 году в Германской Демократической Республике был построен пароход «Витя Ситница» дальневосточного морского пароходства.

Под авторством Николая Корзуна в 1980 г. была издана документальная повесть «Витя Ситница».