Текстильными товарами называют изделия, изготовленные из волокон, пряжи и нитей. К текстильным материалам относятся пряжа, нити, ткани, трикотаж, валяльно-войлочные, текстильно-галантерейные, дублированные материалы и нетканые полотна.

Текстильная промышленность в РБ представлена предприятиями по производству тканей: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», ОАО «Сукно» (г.Минск), ОАО «Моготекс» (г.Могилев).

§1. Текстильные волокна

Текстильные волокна представляют собой протяженные, гибкие, прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных материалов.

Волокна классифицируют (схема 1): по происхождению, по химическому составу, по способу получения.

Схема 1. Классификация текстильных волокон

Строение и свойства волокон в значительной степени определяют потребительские свойства текстильных изделий.

Показателями строения волокон являются: толщина, длина, извитость.

К физико-химическим свойствам относят:

- гигроскопичность;

- химическая стойкость;

- светостойкость;

- термостойкость;

- биостойкость.

К механическим свойствам относят:

- прочность при растяжении;

- разрывное удлинение;

- стойкость к истиранию.

1.1. Натуральные волокна

Основными видами натуральных волокон применяемых для производства бытовых тканей являются: хлопок, лен, шерсть, натуральный шелк (схема 2).

Схема 2. Классификация натуральных волокон

Они обладают высокими гигиеническими свойствами: хорошо пропускают воздух, впитывают и отдают влагу, дают приятное туше (ощущение к телу), обладают хорошими теплозащитными свойствами и теплостойкостью, имеют высокую прочность, износостойкость.

Недостатки: невысокие эстетические свойства: сильно сминаются, дают усадку, высокая степень загрязняемости, плохо отстирываются.

1) Хлопок (рисунок 1) – это волокна покрывающие семена растения хлопчатника, имеют длину от 6 до 55 мм. В зависимости от длины хлопок делят: коротковолокнистый, средневолокнистый, длинноволокнистый.

Хлопковые волокна имеют высокие гигиенические свойства, хорошую механическую прочность, устойчив к действию щелочей и неустойчив к действию кислот.

Горит пламенем, выделяя запах жженой бумаги, оставляя легкий серый пепел.

Рисунок 1. Сбор хлопка-сырца

2) Лён (рисунок 2) – относится к лубяным волокнам, которые получают из стеблей травянистого растения: льна-долгунца.

Лён обладает вдвое большей прочностью, чем хлопок, более высокой гигроскопичностью, термостойкостью, светостойкостью, не резким блеском, сминается, дает усадку. Устойчив к действию щелочей, неустойчив к действию кислот. Горит также как хлопок, но медленнее.

Рисунок 2. Растение лён, сбор льна, льняное волокно.

3) Шерсть (рисунок 3) – получают из волосяного покрова овец (98%), коз, верблюдов. По строению волокна делят на типы: пух, переходный волос, ость, мертвый волос.

По толщине шерсть делят на: тонкую, полутонкую, полугрубую, грубую.

Шерсть обладает высокой гигроскопичностью, теплозащитностью, свойлачивоемостью (высокая степень усадки), устойчива к кислотам, но не устойчива к щелочам.

НЕДОСТАТКИ: низкая прочность, высокая степень усадки, сравнительно невысокая термостойкость.

Горит, выделяя запах жженого волоса, спекаясь в шарик, легко растирающийся пальцами.

Рисунок 3. Овечья шерсть.

4) Натуральный шелк (рисунок 4) – получают размоткой коконов тутового шелкопряда.

Коконная нить состоит из двух длинных шелковин (до 1500м). Несколько коконных нитей сложенных вместе называют шелком-сырцом.

Натуральный шелк имеет высокую прочность, гигроскопичность, легкость, мягкость, приятный блеск, мало сминается.

Недостатки: неустойчив к действию света, пота, высоких температур, разрушается действием щелочей, дает усадку, горит также как шерсть.

Рисунок 4. Тутовый шелкопряд, гусеница тутового шелкопряда, кокон

1.2. Химические волокна

Делят на искусственные (получают переработкой природных полимеров), синтетические (получают из синтетических полимеров, то есть пластмасс) и неорганические (таблица 1).

Таблица 1. Свойства химических волокон

Волокно | Блеск | Извитость | Прочность | Сминаемость | Горение |

Вискозное | резкий | нет | понижается во влажном состоянии | большая | горит хорошо, пепел серый, запах жженой бумаги |

Ацетатное | матовый | нет | понижается во влажном состоянии | меньше, чем у вискозного | быстро горит желтым пламенем, остается оплавленный шарик |

Капрон | резкий | нет | высокая | очень малая | плавится с образованием твердого шарика |

Лавсан | слабый | есть | высокая | очень малая | горит медленно, образует твердый темный шарик |

Нитрон | слабый | есть | высокая | очень малая | горит вспышками, образуется темный наплыв |

1) Искусственные волокна:

- Вискозное(рисунок 5) – получают из древесной целлюлозы, обладает гигроскопичностью, блеском, высокой сминаемостью, термостойкостью, при увлажнении теряет прочность. Горит как хлопок.

- Медно-аммиачные– по химическому составу и свойствам приближен к вискозным волокнам. Выпускается в незначительном количестве, из-за дорогостоящего способа производства.

- Ацетатное – получают химической переработкой коротких волокон хлопка. Обладают низкой гигроскопичностью, термостойкостью, невысокой прочностью, высокой электрезуемостью. Горят вспышками, выделяя кислый запах, образуя темный нагар.

- Триацетатное– по сравнению с ацетатным более упругое, выше теплостойкость, выше электризуемость, ниже гигиенические свойства. Горит как ацетатное.

2) Синтетические волокна (рисунок 6) – получают из синтетических полимеров, которые пропускают через специальные отверстия (фильеры) и получают тонкие длинные нити.

В зависимости от применяемого полимера их делят:

- полиамидные(капрон, амид, энант);

- полиэфирные;

- полиакрилонитрильные(нитрон);

- поливинилхлоридные (хлорин, ПВХ);

- поливинилспиртовые (винол);

- полиуретановые (спандэкс);

- полиолефиновые (полиэтиленовые, полипропилен).

Достоинства: Синтетические волокна обладают высокой прочностью, износостойкостью, устойчивы к действию света, щелочей, кислот, микроорганизмов, плесени и моли.

Недостатки: почти не впитывают влагу, низкие гигиенические свойства, низкая термостойкость, высокая электризуемость.

Рисунок 5. Вискозное волокно

Рисунок 6. Производство полиамидного волокна.

3) Неорганические волокна

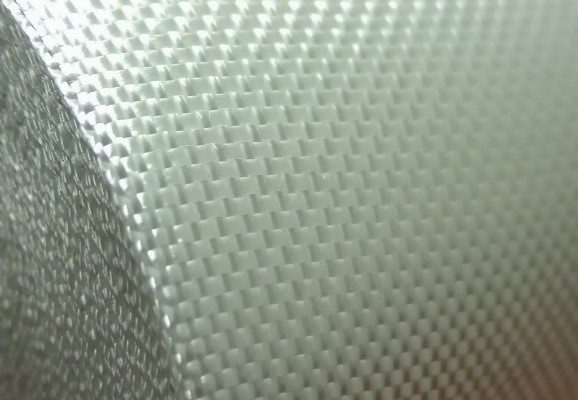

Химические неорганические волокна подразделяют на стекловолокна (кремниевые) и металлосодержащие.

Кремниевые волокна (стекловолокна) – это волокна из тонких стеклянных нитей. Это позволяет ткать из него стеклоткань. Непрерывное стекловолокно по внешнему виду напоминает нити шелка, а шпательное – волокна хлопка или шерсти. Они характеризуются высокой теплостойкостью, низкой теплопроводностью и высокой механической прочностью. Гигроскопичность стекловолокна практически равна нулю.

Используется для изготовления лент, тканей, сеток, нетканых полотен, волокнистых холстов, ваты для технических нужд в различных отраслях хозяйства.

Рисунок 7. Стекловолокно

Рисунок 8. Металлические нити

Металлосодержащие волокна бывают металлические и металлизированные – пленочные в виде нитей. Металлические волокна представляют собой нити круглого или плоского сечения из алюминиевой фольги, меди и сплавов, серебра, золота. К ним относятся алюнит (люрекс), мишура. К металлизированным волокнам относят метанит и пластилекс. Они представляют собой тонкие узкие полоски, состоящие из двух склеенных металлизированных полиэфирных пленок. Пластилекс в отличие от метанита – полиэтиленовая многоцветная нить с переливами.

Металлические и металлизированные нити используют для выработки тканей и трикотажа для вечерних платьев, золотошвейных изделий, а также для декоративной отделки тканей, трикотажа и штучных изделий.

§2. Пряжа и нити

Текстильные нити являются основным сырьем для производства тканей и важным фактором формирования потребительских свойств.

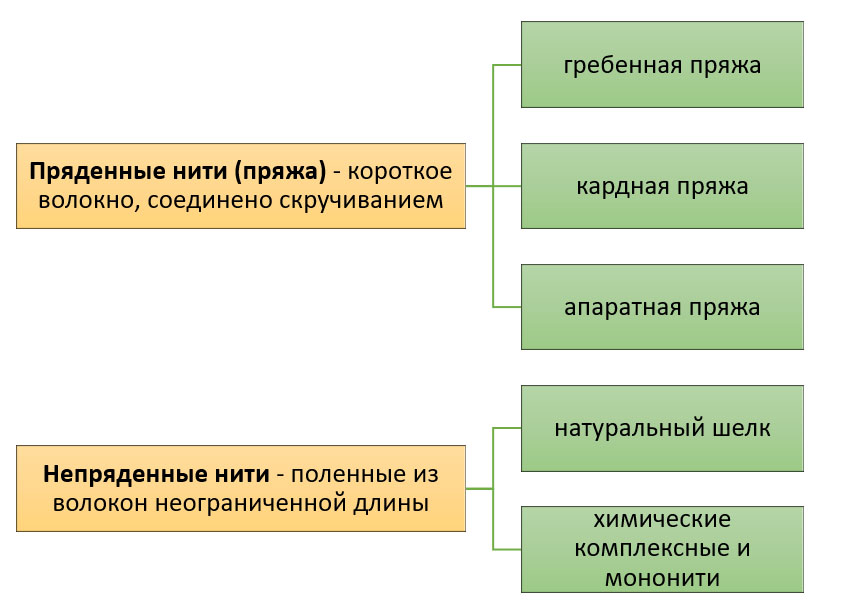

По характеру получения нити бывают (схема 2): пряденые (пряжа) и непряденые.

Схема 2. Классификация текстильных нитей

Рисунок 2. Транснациональные знаки соответствия: знак соответствия «СЕН», знак соответствия «СЕНЭЛЕК»

1) Пряжа – это нить, полученная из коротких волокон, путем их скручивания.

По составу пряжа бывает:

- однородная (из одного вида волокон);

- неоднородная (смешанная).

По способу прядения:

1) хлопчатобумажная пряжа бывает:

- гребенная;

- кардная;

- аппаратная;

- пневмомеханическая.

2) льняная пряжа (схема 3) вырабатывается двумя способами: сухим или мокрым прядением (схема 4).

Схема 3. Этапы обработки льна-сырца

Схема 4. Получение льняной пряжи

3) шерстяная пряжа:

- гребенная (камвольная);

- аппаратная (суконная).

4) шелковая натуральная пряжа (пряденый шелк).

По отделке пряжа бывает:

- суровая;

- отбеленная;

- крашеная;

- меланжевая;

- мулине.

По структуре:

- однониточная;

- крученая.

2) Непряденая нить – в отличии от пряжи состоит из волокон неопределенно большой длины. Их вырабатывают из натурального шелка, искусственных и синтетических волокон.

1) нити из натурального шелка:

- шелк-сырец (нить рыхлая, мягкая, эластичная)

- крученые нити: — шелк-уток (слабой крутки);

- шелк основа (средней крутки);

- муслин (высокой крутки);

- креп (особо высокой крутки);

- мооскреп (нить толстая, мягкая, шероховатая).

2) искусственные нити:

Вырабатываются в виде комплексных нитей (в несколько сложений).

3) синтетические нити:

Получают в виде мононитей (в одно сложение), комплексных нитей.

§3. Понятие о ткани. Факторы формирования потребительских свойств

Ткань образуется в процессе ткачества (схема 5), т.е. переплетения нитей основы (долевые нити) и нитей утка (поперечные нити).

На свойства тканей влияют следующие факторы:

1) Вид нити или пряжи, волокнистый состав, толщина, степень и направленность крутки.

2) Плотность ткани устанавливают по количеству нитей основы и утка, расположенных на участке 10 см².

3) Линейные размеры тканей: ширина, толщина, масса.

4) Переплетения влияют на структуру ткани, ее внешний вид, характер поверхности и свойства.

5) Отделка придает тканям определенные свойства и красивый внешний вид.

Схема 5. Процесс ткачества.

§4. Ткацкие переплетения

Переплетения делят на 4 класса:

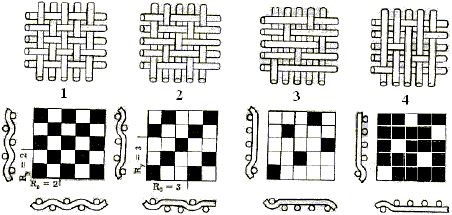

(главные) переплетения (рисунок 9):

- Полотняное – нить основы и нить утка переплетаются в шахматном порядке.

- Саржевое– на лицевой стороне виден рубчик снизу в верх направо.

- Атласное – если на лицевой стороне преобладают нити основы, то переплетение называют атласным. Если преобладают уточные нити, то переплетение называют сатиновым.

Рисунок 9. Простые переплетения:

полотняное, 2. саржевое, 3. сатиновое, 4. атласное

2 класс. Мелкоузорчатые

Отличаются большим разнообразием рисунков, в зависимости от способа получения они могут быть производные от простых нитей или комбинированные.

Производные полотняного переплетения:

- Репсовое– если нить утка толще, чем нить основы, образуется поперечный рубчик.

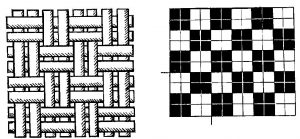

- Рогожковое (рисунок 10) – несколько нитей основы сложенных вместе переплетаются с таким же количеством нити утка.

Рисунок 10. Рогожковое переплетение.

Производные саржевого переплетения:

- Ломаная саржа– имеет рубчик напоминающий «елочку».

- Сложная саржа– имеет вид «неправильной елочки».

- Усиленная саржа– это саржевое переплетение, имеющее ярко выраженный рубчик снизу вверх направо.

Комбинированные переплетения:

Получают комбинированием нескольких простых переплетений. Узор получается в виде орнамента, поперечных или продольных полос, квадратов, ромбов и других рисунков.

Орнаментные переплетения – создают на поверхности ткани простые узоры в виде продольных и поперечных полос, клеток, контуров. Их используют в производстве костюмных и брючных тканей.

Рельефные переплетения образуют на ткани рисунок с выступающими основными или уточными нитями. К рельефным переплетениям относятся вафельные, диагоналевые и рубчиковые.

Креповые переплетения – применяют нити креповой крутки. Ткани имеют шероховатую поверхность.

Просвечивающие переплетения – вырабатываются обычно с небольшими плотностями и представляют собой легкую прозрачную ткань, имитирующую ажурную. Применяют эти ткани для летних платьев и летних мужских сорочек.

3 класс. Сложные переплетения

Имеют три или более систем нитей. К ним относят:

- Полуторослойные– две системы основы переплетаются с одной системой утка, или одна система основы с двумя системами утка.

- Двухслойные– состоят их четырех систем нитей (две системы основы и две системы утка)

- Ворсовые– имеют третью (ворсовую) систему нитей. Если ворс добавлен в основу, ткани получаются со сплошным ворсом (бархат, плюш). Если ворс добавлен в уток, то ткань получается в рубчик (вельвет).

- Петельные– на поверхности имеются петли.

- Пикейные– на поверхности ткани третья система нитей образует рисунок в виде ромбиков, рубчиков, полосок. Такие ткани часто применяют для мужских сорочек.

- Ажурные– ткани имеют сквозные отверстия.

4 класс. Крупноузорчатые (жаккардовые)

Получают комбинированием простых переплетений и их производных. На ткани образуется крупный узор растительного происхождения, геометрических фигур или орнамента.

§5. Отделка тканей

Отделка включает несколько этапов:

- предварительная;

- колористическая;

- заключительная;

- специальная.

1) Предварительная – служит для подготовки ткани к последующим операциям:

- Отбеливание– может быть химическое и оптическое.

- Мерсеризация – применяется для хлопчатобумажных тканей. Это обработка тканей раствором едкого натра, с последующей промывкой горячей водой для придания ткани блеска.

- Ворсование– образование на поверхности ткани ворса.

- Мокрая декатировка, заварка, валка– обработка шерстяных тканей горячей водой или паром.

2) Колористическая. Включает:

- Крашение– нанесение на ткань красителей. Ткани окрашенные в один цвет называются гладкокрашеными.

- Печатанье– нанесение на ткань рисунка одного или нескольких цветов. Различают печать:

- прямую(рисунок наносят на отбеленную или окрашенную в светлые тона ткань);

- вытравную(на гладкокрашеную ткань наносят вытравляющий состав, который в этих местах обесцвечивает ткань).

- Пестрое ткачество– ткань ткут из разноцветных нитей. Лицевая и изнаночная сторона ткани одинаковой яркости.

- Меланжевая отделка– ткань получают из меланжевой пряжи.

3) Заключительная. Применяется для улучшения эстетических свойств ткани:

- Аппретирование– пропитка тканей составами придающими жесткость (применяется в основном для хлопчатобумажных и льняных тканей).

- Ширение– выравнивание ткани по ширине.

- Каландрирование– обработка тканей с помощью горячих каландров (вальцов). Для придания гладкости или рельефной поверхности.

4) Специальная. Применяется для придания особых свойств:

- водонепроницаемая;

- водоотталкивающая;

- антистатическая;

- противозагрязняемая;

- малоусадочная;

- малосминаемая;

- огнезащитная;

- флокирование (приклеивание ворса к поверхности ткани).

Для льняных тканей применяют:

- кислование (обработка серной кислотой);

- вываривают в мыльных растворах (ткани получаются серого цвета).

Шерстяные ткани дополнительно проходят:

- карбонизацию(очистку от растительных примесей);

- опаливание (опаливают ворс).

Ткани из натурального шелка подвергают оживлению (обрабатывают 20% раствором органических кислот) для придания блеска.

§6. Потребительские свойства тканей

Эргономические – обуславливают удобство изделий при эксплуатации. Ткань должна обеспечивать соответствие изделия антропометрическим и физиологическим потребностям, обеспечивать защиту организма от внешней среды, быть гигроскопичной, воздухо- и паропроницаемой.

Свойства, влияющие на срок службы тканей – долговечность, степень усадки, загрязняемость, устойчивость к истиранию, механическим и физико-химическим воздействиям.

Эстетические (схема 6) – соответствие ткани требованиям моды (цвет, колористический рисунок, фактура, драпируемость, несминаемость, блеск, матовость).

Функциональные – зависят от волокнистого состава, массы, толщины, эластичности, тепло- и влагозащитности, загрязняемости и легкости очистки.

Схема 6. Стороны ткани

§7. Классификация хлопчатобумажных тканей

Хлопчатобумажные ткани (рисунок 11) вырабатывают чистохлопковыми или с добавлением шерстяных, искусственных и синтетических волокон. Они имеют высокие гигиенические свойства, хорошую износостойкость, прочность, но у них высокая степень сминаемости и усадки.

По учебной классификации х/б ткани подразделяют по назначению на 7 групп.

1) Бельевые ткани – вырабатывают чистохлопковыми, в основном полотняного переплетения, отбеленными, окрашенными в светлые тона и набивными. Их делят на 3 подгруппы:

- Бязевые– самые плотные ткани этой группы. Используются для постельного и мужского нательного белья.

- Миткалевые– более легкие, применяются для постельного и нательного женского и детского белья.

- Специальные– плотные белые ткани, с повышенной износостойкостью, применяют для спецодежды. Часто их вырабатывают саржевого или атласного переплетения.

Рисунок 11. Хлопчатобумажные ткани

2) Платьево-сорочечные – это большая группа тканей, которые применяют для пошива легкой одежды. В зависимости от строения и отделки их подразделяют на 4 подгруппы:

- Ситцы– полотняного переплетения, из гребенной или кардной пряжи, могут быть гладкокрашеные или набивные.

- Бязи– плотнее, чем ситцы, из кардной пряжи, гладкокрашеные ил набивные.

- Сатины– вырабатывают сатиновым или атласным переплетением, из гребенной или кардной пряжи. По отделке могут быть гладкокрашеные, набивные, отбеленные.

- Платьевые– по сезонности их делят на:

- летние – самые тонкие ткани из гребенной пряжи.

- демисезонные – более плотные ткани, часто вырабатывают из смешанной пряжи различными переплетениями.

- зимние – это ткани из аппаратной пряжи, с начесным ворсом.

- ткани с филаментным шелком – к ним относят ворсовые ткани (вельвет, бархат, плюш), в ворс которых добавляют химические волокна для повышения блеска.

3) Костюмно-плащевые – это более плотные ткани, которые предназначены для верхней одежды. Их делят на 4 подгруппы:

- гладкокрашеные;

- меланжевые и пестротканые;

- специальные;

- зимние – плотные ткани, с хорошо запрессованным односторонним ворсом. Применяются для спортивных костюмов, пальто, плащей.

4) Подкладочные – применяются в качестве подкладки, имеют гладкую поверхность, устойчивость к истиранию.

5) Матрацно-наволочные и корсетные – отличаются повышенной плотностью и прочностью. Применяются для изготовления нижних наволочек, обивки матрацов, изготовления корсетных изделий.

6) Мебельно-декоративные – применяются для обивки мебели, изготовления чехлов, покрывал, штор, портьер. Они отличаются большим разнообразием по волокнистому составу, переплетениям и отделкам.

7) Штучные изделия – покрывала, скатерти, полотенца, платки, махровые простыни, одеяла.

§8. Классификация льняных тканей

Льняные ткани (рисунок 12) обладают хорошей износостойкостью и высокими гигиеническими свойствами. Они в два раза прочнее, чем хлопчатобумажные, отличаются высокой прочностью, малой растяжимостью, хорошими теплозащитными свойствами.

Недостатки: плохая драпируемость, усадка при увлажнении, сминаемость, повышенная жесткость.

Для улучшения их свойств, применяют хлопковые, искусственные и синтетические, а также подвергают малосминаемой или безусадочной отделке.

Рисунок 12. Льняные ткани

По назначению их делят на 4 подгруппы:

1) Бельевые – предназначены для пошива постельного, нательного и столового белья. По отделке их вырабатывают суровыми, вареными (серого цвета), кислованными (светло-серыми), полубелыми, белыми, гладкокрашеными, пестроткаными.

Ткани для постельного и нательного белья – в основном полотняного переплетения из чистольняной пряжи. Вырабатывают в виде широких полотен (140 – 250 см) и в виде узких холстов (72 – 110 см).

Для столового белья – вырабатывают полотняного или жаккардового переплетения, могут быть: отбеленные, гладкокрашеные, набивные или пестротканые. Применяют для изготовления салфеток, скатертей, столовых комплектов.

Полотняные – это узкие холсты шириной 40-82 см, которые применяют для пошива полотенец.

2) Костюмно-платьевые – это ткани различных наименований, могут быть чистохлопковыми или с добавлением других, как правило, синтетических волокон, изготавливают различными переплетениями и отделками. Их делят на:

- Платьевые и сорочечные;

- Костюмные – похожи на платьевые, но плотнее.

3) Мебельно-декоративные – ткани портьерные и занавесочные, обивочные (гобелены). Часто вырабатывают жаккардовым или мелкоузорчатым переплетением.

4) Штучные изделия – скатерти, салфетки, покрывала, полотенца, комплекты столового и постельного белья.

§9. Классификация шерстяных тканей

Шерстяные ткани (рисунок 13) имеют красивый внешний вид, обладают высокими теплозащитными свойствами, медленно намокают, меньше сминаются, применяют для пошива легкой и верхней одежды.

В зависимости от применяемой пряжи их делят на 4 подгруппы:

1) Камвольные – вырабатываются из гребенной пряжи различными переплетениями. Они имеют гладкую лицевую поверхность с отчетливым ткацким рисунком. По назначению их делят:

- Платьевые– самые тонкие шерстяные ткани. Чаще вырабатываются гладкокрашеными или набивными.

- Костюмные– плотнее чем платьевые, вырабатываются гладкокрашеными, меланжевыми, пестроткаными, с цветными просновками. Чаще используют мелкоузорчатые переплетения, саржевые и комбинированные.

- Пальтовые– это плотные ткани, которые применяют для тонких пальто, плащей и курток.

2) Тонкосуконные – отличаются от камвольной большей массы и толщиной, имеют более высокие теплозащитные свойства и ворсистость на поверхности. Вырабатывают из аппаратной пряжи в одно или несколько сложений. По назначению их делят:

- Платьевые– чаще бывают гладкокрашеные. Применяют для платьев, костюмов, детской одежды.

- Костюмные– чаще меланжевые и пестротканые. Используют для пошива мужских и женских костюмов.

- Пальтовые– это плотные теплые ткани, которые применяются для верхней одежды, их делят:

- драпы(вырабатывают из аппаратной пряжи в несколько сложений и подвергают валке, всегда гладкокрашеные);

- собственно-пальтовые (могут быть: мелкоузорчатого или жаккардового переплетения, пестроткаными, с ворсом или с завитками.)

3) Грубосуконные – это тяжелые жесткие ткани, износостойкие, с высокими теплозащитными свойствами. В розничную торговлю не поступают, используются для пошива шинелей и верхней спец. одежды.

4) Штучные изделия – шерстяные одеяла, платки, шарфы, покрывала, скатерти.

Рисунок 13. Шерстяные ткани

§10. Классификация шелковых тканей

Шелковые ткани (рисунок 14) изготавливают из натурального шелка, искусственных и синтетических нитей, а также ткани смешанного состава в различном соотношении.

По структуре их делят на:

- креповые (используют нити креповой крутки);

- гладьевые (используют нити пологой крутки);

- жаккардовые;

- ворсовые;

- специальные.

По назначению шёлковые ткани делят на 4 подгруппы:

1) Платьево-костюмные, сорочечные и плащевые ткани. В зависимости от волокнистого состава их делят на 8 подгрупп:

- ткани из шелковых нитей (натуральный шелк);

- ткани из шелковых нитей с другими волокнами;

- ткани из искусственных нитей;

- ткани из искусственных нитей с другими волокнами;

- ткани из синтетических нитей;

- ткани из синтетических нитей с другими волокнами;

- ткани из искусственных волокон и в смеси с другими волокнами;

- ткани из синтетических волокон и в смеси с другими волокнами.

2) Подкладочные ткани – применяются для подкладки и отделки деталей одежды (саржа подкладочная, атлас, ткань подкладочная).

3) Мебельно-декоративная – это ткани мебельные, портьерные, обивочные. Часто их вырабатывают жаккардовым переплетением, ворсовым или пестроткаными.

4) Штучные изделия – платки головные, карманные, носовые. Скатерти, покрывала, комплекты штор и занавеси.

Рисунок 14. Шёлковые ткани

§11. Качество тканей

На торговых предприятиях качество тканей определяют путем внешнего осмотра с лицевой стороны. При этом выявляют наличие пороков (пряжи, ткачества и отделки), определяют соответствие указанному сорту по физико-механическим, физико-химическим и другим показателям.

В тканях не допускаются: дыры, пробоины, плешины, полосы от красильных и печатных машин, сбитый рисунок более 5 см, затек краски более 2 см и другие.

Ткани должны иметь соответствующие ТНПА ширину, плотность, отделку.

Сорт ткани зависит от наименования дефектов, их размера, месторасположения, количества однотипных пороков по всему куску ткани.

Хлопчатобумажные, шерстяные и льняные ткани делят на 1 и 2 сорт, шелковые – на 1, 2, 3 сорта.

Рулоны тканей прошивают по кромке и навешивают ярлык с пломбой. На ярлыке указывают: наименование изготовителя, название и артикул ткани, сорт, ТНПА, номер браковщика, дату выработки, количество кусков в рулоне и их метраж, общий метраж в рулоне.

Куски тканей на фабрике маркируют несмываемой краской с двух сторон куска с изнанки.

§12. Нетканые материалы

Нетканые материалы (рисунок 13) – это текстильные полотна, изготовленные из одного или нескольких видов волокон без применения ткачества.

Для производства часто применяют короткие волокна и отходы текстильного и прядильного производства.

Себестоимость нетканых материалов ниже, чем тканей, так как технология производства намного проще.

Рисунок 13. Нетканые материалы

Производство нетканых материалов состоит из следующих стадий:

- подготовка сырья заключается в очистке волокон, разрыхлении, приготовлении смески;

- приготовление настила (холста);

- скрепление холста осуществляется следующими способами: клеевым, прошивным, иглопробивным, валяльно-войлочным, комбинированным;

- отделка – материалы, применяемые для технических целей и прокладочные, отделкам не подвергают. Материалы, которые применяют для изготовления одежды, декоративных изделий, мебельные могут подвергать отбеливанию, крашению, ворсованию, набивке.

Классификация нетканых материалов:

1) по виду волокон: – льняные,

- хлопчатобумажные,

- полушерстяные,

- шелковые (из синтетических и искусственных

волокон).

2) по технологии производства:

- скрепленные механическим способом (прошивные, иглопробивные);

- скрепленные клеевым способом;

- скрепленные комбинированным способом.

3) по назначению:

- бытовые – напоминают ткани, имеют красивый внешний вид;

- прокладочные – используются как вспомогательные материалы при изготовлении одежды, перчаток;

- утепляющие – предназначены для утепления одежды; характеризуются мягкостью, рыхлостью; чаще всего применяют ватины и синтепон;

- бельевые – применяют для изготовления простыней, полотенец и нательного белья;

- обувные – применяют для верха и подкладки обуви. Чаще вырабатывают способом валки из шерстяных волокон или комбинированным способом;

- мебельно-декоративные – применяют для обивки мебели, изготовления чехлов, покрывал;

- одеяла – вырабатывают из нетканых материалов с тканевым верхом прошивным способом;

- основа для изготовления искусственных кож и клеенок.

Качество: нетканые материалы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов по волокнистому составу, иметь соответствующую структуру и отделку с учетом их назначения.

На торговых предприятиях качество проверяют внешним осмотром, обращая внимание на маркировку и указанный сорт.

§13. Искусственный мех

Искусственный мех – это изделие, имитирующее натуральный мех.

Искусственных мех состоит из грунта и ворса. Грунт – основа меха, в нем закреплены волокна ворса. Ворс – волокнистый покров (в зависимости от способа изготовления, вида применяемых волокон и нитей, назначения меха может быть однородным и неоднородным по длине и толщине волокон, по густоте их расположения). Высота ворса искусственного меха может быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

По способу получения искусственных мех различают: тканый, трикотажный, накладной (с приклеенным ворсом) и тафтинговый (тканепрошивной).

1) Трикотажный мех – получают ввязыванием в трикотажное полотно ворсовых волокон, с последующей отделкой (стрижка ворса, вычесывание, пропитка грунта пленкообразующим составом).

2) Тканый мех – получают в процессе ткачества основоворсовым переплетением. Он может имитировать цигейку, овчину, каракуль.

3) Тафтинговый (тканепрошивной) мех – получают путем прошивания ткани и нетканого материала ворсовой пряжей. Имеет невысокий сплошной ворс.

4) Накладной (с приклеенным ворсом) мех – получают путем наклеивания ворса к поверхности ткани. Так получают искусственный каракуль.

По назначению искусственный мех бывает (рисунок 16, 17, 18):

- одежный;

- воротниковый (отделочный);

- для головных уборов;

- подкладочный;

- для игрушек;

- для покрывал и пледов.

По виду отделки:

- гладкокрашеный;

- набивной;

- жаккардовый.

По характеру ворсовой поверхности:

- нестриженый;

- с равномерной стрижкой;

- с фасонной стрижкой;

- с тиснением.

Качество: оценивают органолептическим или экспертным методом. Определяют физико-механические свойства предусмотренные стандартом: длина куска, ширина, устойчивость ворса к смятию, свойлачиванию, стойкость к истиранию.

§14. Ковры и ковровые изделия

Их относят к художественным текстильным изделиям бытового назначения. К ним относятся: ковры, ковровые дорожки, коврики спортивные, ковровые покрытия, портьеры, покрывала.

Ведущие производители ковровых изделий Республики Беларусь ОАО «Ковры Бреста» и ОАО «Витебские ковры» входят в состав Белорусского государственного концерна легкой промышленности.

Ковры различают: по способу производства, по высоте ворса, по волокнистому составу, по назначению, по виду отделки и др.

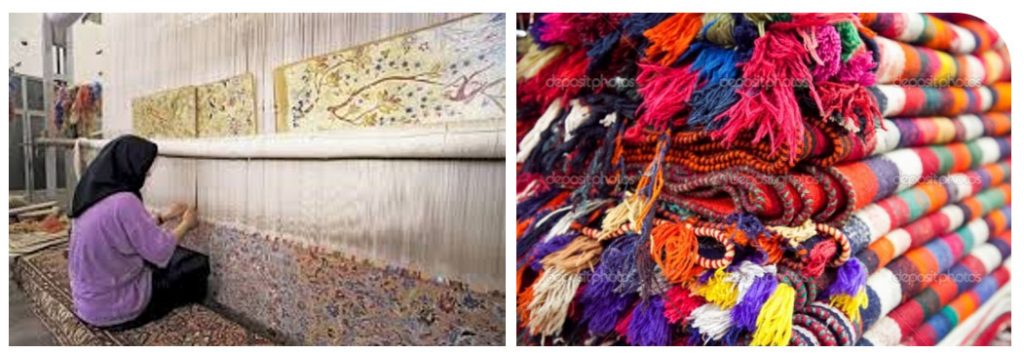

По способу производства различают ковровые изделия ручного и машинного производства.

1) Тканые ковровые изделия – занимают самый большой процент в ассортименте ковровых изделий. Они бывают:

- машинной работы (рисунок 19):

Рисунок 19. Ковровые изделия машинной работы

- ручной работы (рисунок 20) – являются высокохудожественными произведениями, декоративно-прикладного искусства. Их делят на: среднеазиатские, кавказские, русские, украинские, молдавские, белорусские.

Рисунок 20. Ковры ручной работы

По способу производства машинные ковры делятся:

- тканные (жаккардовые двух-полотные, прутковые, аксминстерские (жаккардовые и трубчатые), ленточные, лирофлор);

- нетканые (прошивные, тафтинговые, трикотажные, иглопробивные, клеевые, флокированные, вязально-прошивные и др.).

По назначению ковровые изделия делятся на:

- настенные;

- напольные;

- декоративные;

- напольные застилочные.

По характеру ворсового покрова:

- с разрезным ворсом;

- с неразрезным ворсом;

- с комбинированным ворсом (ворс разрезной и неразрезной);

- с рельефным вором (разная высота ворса).

По высоте ворса:

- низковорсовые (до 4 мм);

- средневорсовые (4-6 мм);

- высоковорсовые (6-10 мм);

- рельефные (имеют выпуклый узор).

По виду применяемого сырья для ворсовой основы:

- чистошерстяные (из грубой и полугрубой шерсти);

- полушерстяные (из полугрубой, грубой шерсти и химических волокон);

- химические – из элементарных химических волокон и нитей.

По характеру формирования рисунков ворсовой поверхности:

- узорчатый тканный рисунок;

- набивной рисунок;

- печать по ворсовой поверхности;

- рисунок, формируемый эффектирующими нитями.

По колористическому оформлению:

- одноцветные;

- многоцветные.

По композиционному построению орнамента:

- геометрический;

- растительный;

- медальонный;

- вазонный;

- тематический;

- пейзажный;

- портретный;

- предметный.

По виду отделки:

- неаппретированные;

- аппретированные;

- со специальными обработками.

По видам дополнительной обработки:

- малоусадочные;

- несминаемые;

- молеустойчивые;

- противогнилостные.

2) Трикотажные ковровые изделия – вырабатывают осововязанным комбинированным переплетением с применением дополнительной ворсовой нити, образующей на лицевой поверхности выступающие петли. Они могут быть:

- с разрезным ворсом из смешанных волокон;

- с петлевым ворсом из химических волокон;

- с рельефным рисунком.

3) Нетканые ковровые изделия – бывают:

- тафтинговые (ворсопрошивные) – выпускаются с петельным или разрезным ворсом. Применяют для пола.

- иглопробивные (ворсонит)– состоит из двух волокнистых слоев, скрепленных иглопробивным способом и пропитанных полимерными веществами. Ворсонит имеет высокую износостойкость и войлокообразный вид.

Недостатки: загрязняемость и трудность очистки поверхности.

- Флокированные– получают приклеиванием ворса к поверхности полотна.

Плотность ковровых изделий определяется аналогично плотности тканей (по количеству нитей на 10 см²).

Размер ковров указывают по длине и ширине в см, площадь – в м².

КАЧЕСТВО: ковровые изделия должны быть надежными в потреблении, износостойкими, иметь четкий рисунок, равномерную ворсовую поверхность, требуемую плотность.

На торговом предприятии проверяют правильность упаковки, маркировки, соответствие указанному сорту, выявляют наличие дефектов.